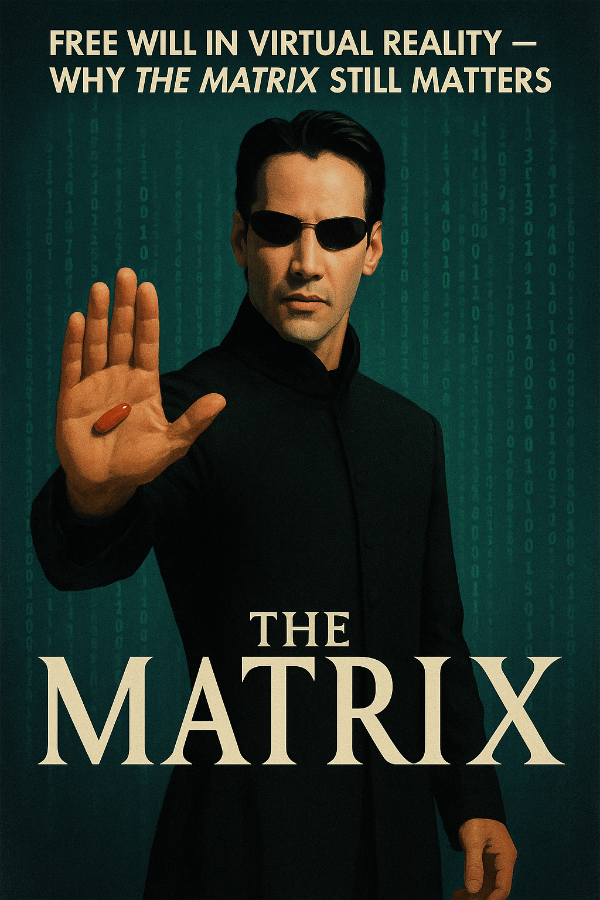

가상현실 속 자유의지 – 왜 ‘매트릭스’는 지금도 의미 있는가

1999년, 워쇼스키 자매가 감독한 영화 *매트릭스(The Matrix)*는

영화사에서 가장 획기적이며 사유를 자극하는 작품 중 하나로 남아 있습니다.

가상현실, 인공지능, 자유의지에 대한 철학적 질문을 시각적으로 인상 깊은

블록버스터로 승화시키며, 단순한 SF 영화 그 이상으로 평가받았습니다.

이 작품은 하나의 문화적 이정표로 자리잡았고, 본 리뷰에서는 그 철학적 메시지,

시각적 스타일, 그리고 오늘날에도 여전히 유효한 의미를 되짚어 봅니다.

이 세상은 진짜일까?

이야기는 주인공 네오(키아누 리브스 분)가 자신이 사는 세상에 어딘가

이상함을 느끼는 순간부터 시작됩니다.

"당신은 지금 깨어 있는가?"라는 질문은 단순한 수사가 아닌,

모든 관객에게 던지는 철학적 도전입니다.

우리가 살아가는 이 세상이 정말 현실인지, 아니면 누군가가

정교하게 만들어낸 시뮬레이션인지에 대한 근본적인 의문은

이 영화의 가장 강력하고 불편한 중심 질문으로 자리합니다.

빨간 약인가, 파란 약인가 – 모든 걸 정의하는 선택

매트릭스에서 가장 상징적인 순간 중 하나는

모피어스가 네오에게 선택을 권하는 장면입니다.

"파란 약을 먹으면 침대에서 깨어나 이전처럼 살게 될 거야.

하지만 빨간 약을 먹으면 토끼굴이 얼마나 깊은지 보게 될 거다."

이 장면은 단순한 선택의 문제가 아니라, 고통스럽더라도

진실을 마주할 용기를 묻는 은유로 작용합니다.

이후 수많은 영화, 토론, 문화 담론 속에서 끊임없이 인용되며

‘각성’의 상징으로 자리 잡았습니다.

‘불릿 타임’의 탄생 – 시각 효과의 혁명

영화에서 가장 기억에 남는 장면 중 하나는 네오가 총알을 피하는

초고속 슬로우모션 액션입니다.

이 효과는 ‘불릿 타임(Bullet Time)’이라 불리며, 당시에는 전례 없는 기술이었습니다.

다수의 카메라를 원형으로 배치해 정지된 순간을 다양한 각도에서

동시에 촬영하고 이를 회전시켜 보여주는 방식은

액션 영화의 새로운 기준을 제시했고,

매트릭스의 시각적 정체성을 완성했습니다.

인간과 기계의 대결 – 현대판 신화

인간과 기계의 대립 구도는 고전 SF의 전형적인 틀이지만,

매트릭스는 이를 철학적으로 재해석합니다.

이 세계에서 인간은 AI가 통제하는 시뮬레이션 속에 갇혀 있으며,

그 사실조차 인식하지 못한 채 에너지원으로 사용되고 있습니다.

이는 디지털 기술이 일상을 지배하는 지금,

우리의 자율성과 선택이 보이지 않는 시스템에 의해

형성되고 있는 현실을 날카롭게 반영하는 개념입니다.

매트릭스 세계관의 구조영화 속 세계관을 간단히 정리하면 다음과 같습니다.

요소 설명

| 매트릭스 | AI가 인간의 뇌를 속이기 위해 만든 가상현실 |

| 현실 세계 | 황폐해진 지구, 인간은 에너지원으로 쓰임 |

| 시온 | 기계에 저항하는 마지막 인간 도시 |

| 네오 | 인류를 해방시킬 것으로 예언된 존재 |

이처럼 영화는 복잡한 설정을 논리적으로 조직해내며,

관객의 몰입감을 극대화합니다.

철학과 종교, 액션의 절묘한 조화

매트릭스는 철학적 개념, 종교적 상징, 그리고 박진감 넘치는 액션을

동시에 담아낸 드문 작품입니다.

‘구원자’, ‘예언’, ‘부활’과 같은 기독교적 알레고리와

인간 의식과 회의에 대한 데카르트적 철학이 함께 어우러집니다.

이 다층적인 서사는 이야기에 깊이를 더하며

장르를 초월한 몰입감을 제공합니다.

AI와 디지털 시대, 지금 다시 보는 ‘매트릭스’

AI, 알고리즘, 가상 공간이 우리의 삶을 지배하는 오늘날,

매트릭스는 더 이상 먼 미래의 이야기가 아닙니다.

“무엇이 진짜인가?”라는 핵심 질문은 단순한 가정이 아닌

현실의 문제로 다가옵니다.

이 영화는 우리가 사는 사회 속에서 선택, 자유, 진실의 본질을

어떻게 바라볼지에 대한 새로운 관점을 제시합니다.

속편이 나와도 빛나는 원작의 위상

수많은 속편과 리부트가 등장했지만,

1999년 오리지널 1편의 철학적 완성도와 시각적 혁신은

여전히 독보적입니다.

매트릭스 1편은 하나의 독립된 세계이자,

상상력과 영화 기술이 만난 정점으로 평가받을 만합니다.